ロジカ・アカデミー2017年度活動報告

プログラミング教育ー直営校

本校ー池田市でロジカ・アカデミーが2016年2月から運営を行っているプログラミングスクールで、5歳のお子さんから60代の社会人まで幅広い年齢層の生徒さんが熱心にプログラミングを学習しています。

いしばし寺子屋校ー石橋商店街とのコラボで実現した「いしばし寺子屋校」が2017年10月18日(水)にオープンしました!

阿波座未来キッズ校ー大阪市西区阿波座駅近くにある学童保育「未来キッズ」さんとのコラボで,ご要望の多かった大阪市内でのロジカ・アカデミーのプログラミングスクール開校が実現しました!

北大路校ー京都市北区にある上総福祉会「上総つどいの広場 すずらんど」さんとのコラボで,北大路でもロジカ・アカデミーのプログラミングスクール開校が決定しました!

出張教室

都島友の会

「プログラミングってなんだろう」クイズ形式でみんなと学んだあとは、いもむしロボットを使ってさっそく実践しました。 メロン、モモ、ミカン、バナナなど果物チームに分かれて、よくルールを守りお友だちと仲良く協力し合い、いもむしくんを動かすことに成功しました。 みんなでコミュニケーションをとって、目的地に案内できた時には、やったー!と思う存分大喜び。 楽しくたくさんプログラミングを学べました☆

水月児童文化センター

二人一台のパソコンを使って、その日先生から出された課題をお友だちと協力して完成させます。 すぐに達成できるのもあれば、よく考えて試行錯誤しながら挑戦しないといけない課題もあります。 プログラミングを通して、筋道立てて考えること、論理的思考を培い、実は様々な教科・分野とつながっているんだ。と考え方の幅が広がりますね☆

未来のかたち

2018年5月~11月までプログラマー育成特化型就労移行支援事業所「未来のかたち」へ弊社の講師は行き始めました。「未来のかたち」では精神、療育、身体の障がい者手帳をお持ちの方に集中して、プログラミングを学べる事業所です。パソコン一人一台の環境でJava及びPHP、Pythonの学習を中心としており、プログラミング初心者からどんどん上達しています。

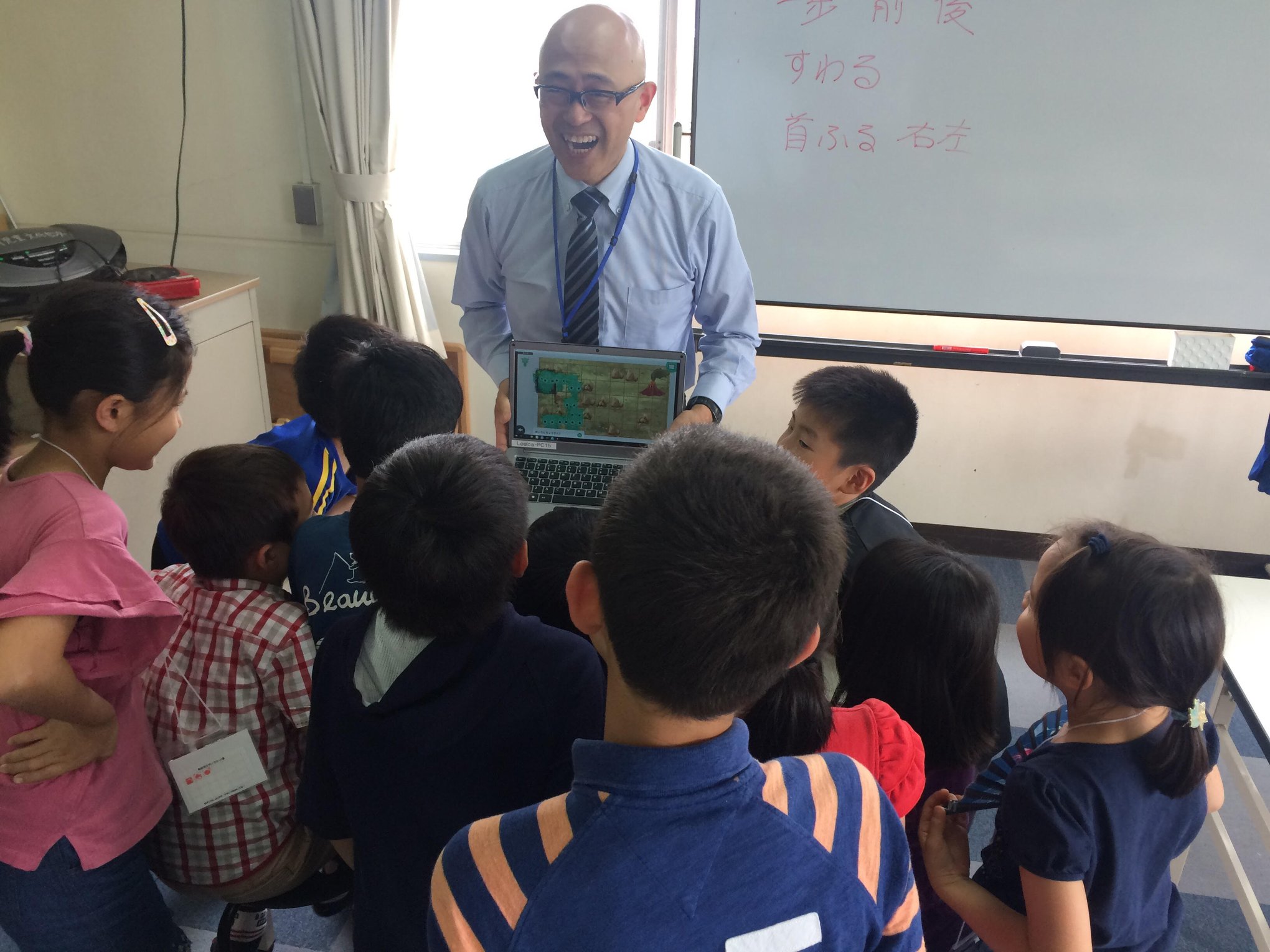

池田市小学校

プログラミングとはなにか。 実は日常使用する多くはプログラミングによって組み合わされ、 動いているということに触れて私たちの生活と、どのような繋がりがあるのかをみんなと一緒に考えました。 ペッパーを用いて、コンピューターの簡単なしくみを学び、病院や駅など、場面に合わせたお話ができるように、言葉を入力したりしました。声の高さや話すスピードを変えたり、動きを加えたりして子どもたちは夢中になって楽しくプログラミングに取り組んでいました。

イベント

ピオレ姫路

ピカソプロジェクト―うごいてなるほど プログラミング! 大きな会場を貸し切り、多くのお子さん、保護者の方も来場いただきました。 グループになって、どういう順番でいもむしロボットを組み立てればうまく動くのか、案内できるのか、初めて顔を合わせる仲間たち、お友だちと、コミュニケーションをとりながら協力し合いプログラムしました。

アリオ鳳

堺市にあるショッピングモールにて、いもむし型のロボット教材を使ったプログラミング体験イベントをさせていただきました。 参加された子供たちはロボットに興味津々! 頭をなでたり、動くイモムシについて行ったり、みんなの注目ポイントは十人十色です。 大きなマットを使って、フルーツカードを置いてある場所を目指して、いもむしロボットをプログラムして案内しましたよ☆

おはこ文化祭

石橋の地域と阪大がコラボした町おこしイベント。 ロジカ・アカデミーによるプログラミング体験もブースの一角を借りて開催させていただきました。 タイピング、クイズ、プロゼミの順番で体験してもらい、 お年寄りも若い人も交流が深まり仲良くにぎやかな雰囲気で行われました☆

「世界こどもサミット」

子供たちが主役で、こども達の自由な想いを発信し、世界中のこども達が繋がっていくこと。 大人たちは子供たちの意見に耳を傾けて、全国でシェアするのが「世界こどもサミット」です。 どんな些細なことでもいえる暖かい雰囲気の中、 ロジカ・アカデミーの最年少スタッフも参加させていただきました。 大人の方がうなずいて、やさしくも笑いありで、 たったの5分間の発表しましたが、とても達成感があり貴重な体験でした。

海外支援

ロジカ・アカデミーでは、日本国内のみならずグローバルなプログラミング事業を展開しています。プログラミングゼミのテキストの英語化、スタッフを海外に派遣し、言語と文化を学ばせています。ロジカ・アカデミーはプログラミング学習を単なる趣味や仕事にとどまらず、人生を豊かにさせるための教養と考えています。そのためスタッフにも現地でプログラミング講習を行うためにまず人々の文化と言語を学ぶ重要性を認識し、学ばせています